2009年07月29日

2009年6月14日杁差岳日帰り登山:飯豊連峰@新潟

6月14日 日曜日 曇りのち晴れ

天候や波などの条件が良いと釣れないと思っていてもついつい青物狙いに出かけてしまいます。

しばらく天気が悪い日が続きましたがその合間に天気も回復傾向。

久しぶりに晴れの予報だったので釣れない朝飯前釣行は止めて(平日でも可能なので)、少し気分を変えて休みの日にしかできない山登りに出かけることにしました。

前日、飯豊連峰の大日岳に湯平温泉経由で行けるかとインターネットや近所のICI石井スポーツに電話してみましたが途中のつり橋は架かっているようだがエスケープルートとして確保しているだけで正規登山道としては現在使っていないとのことで荒れていて大変かもしれないとの返事。

単独行ですから無理は禁物。

以前源流の岩魚釣りで良く出かけた大石川の源頭:飯豊連峰の北端に位置する

杁差岳(えぶりさしだけ)に行くことにしました。

地図は こちらを参考に

杁差岳の語源は5月下旬頃になると山肌に ”えぶり” という農機具を担いだ爺さんの残雪模様が見えることからついた名前だそうです。

北アルプスの ”白馬岳” などと同じ理由なんですね。

ところで”えぶり”って何?

「えぶり、えんぶり、いぶり」とは、長い柄の先に縁がギザギザの平板をつけた農具で、土をならしたり実を集めたりするのに用いられた木製レーキのことだそうです。

昔使われていた”えぶり”の現物はこちらをどうぞ。

実際に使用している映像はこちらでした。

学生の頃に見た野球部や陸上部の人などが使ってた、いわゆる校庭などを整地するあの”トンボ”と同じようなものでした。

杁差岳は1636mで飯豊連邦の中では決して高くない標高ですが、すぐ側の日本海から吹き上げる季節風が直接あたる場所で森林限界上で2000m級の山々と似たような環境のため高山植物は飯豊連邦の中で随一と言っていいほどです。

時期になるとハクサンイチゲ、ニッコウキスゲ、マツムシソウなどのすばらしいお花畑が見られます。

ルートは大石ダムのほうから入るとかなりの長丁場になるので奥胎内ヒュッテから足の松尾根を登るルートを選びました。これなら日帰りも可能です。

3時45分起床。家を4時過ぎに出る。

国道7号線と胎内川が交差する場所にあるセブンイレブンで朝飯用にカフェラテとサンドイッチを買い込み腹ごしらえ。

昼飯用のオニギリ2個とペットボトル飲料3本を買いました。

登山道入り口まで舗装道路はあるのですが奥胎内ヒュッテから先は車は通行止めです。

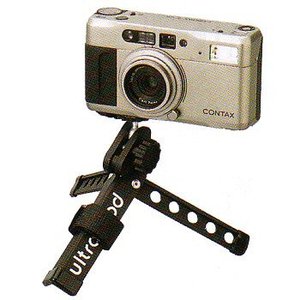

少しでも楽をして時間短縮のため折りたたみ自転車を車に積み込んできました。

奥胎内ヒュッテに到着して自転車で出発したのが6時5分。

本来登山口まで3.3kmの林道歩き(舗装道路)で徒歩45分のところを20分ほどで到着。

熊出没注意などと書かれています。

私も学生の頃大石川の源流釣行でツキノワグマに出くわしたことがありますがこの界隈は彼らのテリトリーです。

似たような連中はいるもので自転車が5台ほどすでにありました。

ここ登山口:450mから足の松尾根を登り詰め飯豊の主稜線にある大石山:1567mまでほぼ直登です。

上り始めてすぐに登山道でギョリンソウを見つけ写真を撮る。 (後日紹介)

(後日紹介)

またアカショウビンの鳴き声がたくさん聞こえキツツキのドラミングも聞こえました。

登り始めてすぐにすばらしいブナの原生林が広がります。

そういえば奥胎内ヒュッテのすぐ上のブナ林で望遠レンズを付けて鳥の写真を撮っている人がいました。

稜線近くになるにつれウグイスとカッコーの鳴き声も良く聞こえるようになりました。

下界では当の昔にウグイスの鳴き声は聞えなくなりましたが涼しい山奥にすでに避暑に来ていたのですね。

またカッコーは下界でもまだ鳴いており、こんな森林限界近くにもいたのでびっくりしましたが生活圏の広さが伺えました。

姫子の峰到着7時05分。滝見場着7時33分。

水場分岐8時5分着。

ここには残った雪渓の雪がたくさん有りました。

イチジ峰着8時半。

そのすぐ近くの登山道でカタクリの群落を発見。

大石山着9時15分

稜線に出てからは花の写真を撮りながらノンビリ歩きましたがあまり天気は良くなくガスってばかり。

鉾立て峰10時15分。

手前の雪渓の向こうに杁差非難小屋と杁差岳頂上が見えます。

もうすぐ杁差岳非難小屋という稜線の鞍部にあるレリーフです。

このレリーフはもともとあった自然石に埋め込まれていて藤島玄さんという飯豊連邦をこよなく愛し山岳活動に尽力した方だそうです。

杁差岳山頂に11時に到着しました。

山頂にある祠。

本来ならすぐ眼下に日本海が見えるはずなのですがガスっていて見えません。

また5-7m/秒程度の結構な風も吹いてました。

風ををよけて昼飯。この頃から少し陽も差すようになりましたが相変わらず大日岳や飯豊の主峰は雲に隠れて見えず。

山頂から見た杁差岳非難小屋。

これは無人小屋ですが中は綺麗で、この日は風をよけて6人ほどの人が昼飯を食べて休息しておられました。

20分ほど休息ののち引き返して大石山12時50分。

のんびり歩くことのできた主稜線の山歩きも終わりです。

ここからは主稜線から尾根を一気に下ります。

山登りは下りのほうが体にこたえます。

膝や太腿にもきますが私の場合、足を着くたびに登山靴の中で靴の先につま先が当たり痛くなるので足の甲がしっかり固定されるように紐をしっかり締め直しました。過去に爪床下出血をおこして爪が剥がれた事が何回もあります。

頼母木岳や大日岳など飯豊の主峰群の山頂はついぞ雲に隠れて見えませんでしたが標高1500mくらいの高さの稜線は時折陽が差して雪渓がきれいに見えました。

下山して高度も下がり森林限界以下になりブナの原生林になると、、

コージ、コージ、、、カナカナカナカナと鳴くセミの声を聞きましたがセミの種類は分かりません。ヒグラシの鳴き声に後半は似ているのですがヒグラシではありません。私は初めて聞く鳴き声でした。

また ジィーーーー と連続して鳴く春ゼミかクマゼミのような声も聞きました。

結局下山して自転車を置いていた登山口に着いたのは15時15分。

下る途中から一緒になった40歳くらいのおばさん2人連れがいました。後から来て頼母木岳あたりに登って来たのかも知れません。

私が写真を撮ったりして何回も立ち止まるので抜きつ抜かれつでしたが結構ハイペースで登山慣れした風で、登山口に着いたら朝無かったママチャリが2台あり。

彼女たちのものでした。

自転車の後には子供を乗せるキャリアが付いてました。

たいしたもんです。

オバンサンパワーには恐れ入りました。

15時30分には奥胎内ヒュッテに到着。おばさんたちは自転車が2台入るような大きなバンで来てましたが地元の人?風でした。

私も地元といえば地元ですが、彼女たちは胎内市辺りの人ではないかと思いました。

登山口の標高は450m、杁差岳は1636m、ほぼ直登で1200mの上がり下がりの山行でした。

高山植物に関してはこの時期は少し早かったのですがそれでもハクサンイチゲをはじめいろいろ見ることが出来ました。

この件については後日お話させていただきます。

久しぶりに山登りをして汗をかき、家に帰って一風呂浴びて美味しい乾杯ビールを飲むことが出来ました。

7月中にはニッコウキスゲのお花畑が見られるのですがついぞ出かけられずに終わってしまいそうです。

秋の紅葉も素晴しいので機会があればぜひ出かけたいと思ってます。

杁差岳山行で出会った生き物の記事は こちらをどうぞ。

植物編はこちらをどうぞ

天候や波などの条件が良いと釣れないと思っていてもついつい青物狙いに出かけてしまいます。

しばらく天気が悪い日が続きましたがその合間に天気も回復傾向。

久しぶりに晴れの予報だったので釣れない朝飯前釣行は止めて(平日でも可能なので)、少し気分を変えて休みの日にしかできない山登りに出かけることにしました。

前日、飯豊連峰の大日岳に湯平温泉経由で行けるかとインターネットや近所のICI石井スポーツに電話してみましたが途中のつり橋は架かっているようだがエスケープルートとして確保しているだけで正規登山道としては現在使っていないとのことで荒れていて大変かもしれないとの返事。

単独行ですから無理は禁物。

以前源流の岩魚釣りで良く出かけた大石川の源頭:飯豊連峰の北端に位置する

杁差岳(えぶりさしだけ)に行くことにしました。

地図は こちらを参考に

杁差岳の語源は5月下旬頃になると山肌に ”えぶり” という農機具を担いだ爺さんの残雪模様が見えることからついた名前だそうです。

北アルプスの ”白馬岳” などと同じ理由なんですね。

ところで”えぶり”って何?

「えぶり、えんぶり、いぶり」とは、長い柄の先に縁がギザギザの平板をつけた農具で、土をならしたり実を集めたりするのに用いられた木製レーキのことだそうです。

昔使われていた”えぶり”の現物はこちらをどうぞ。

実際に使用している映像はこちらでした。

学生の頃に見た野球部や陸上部の人などが使ってた、いわゆる校庭などを整地するあの”トンボ”と同じようなものでした。

杁差岳は1636mで飯豊連邦の中では決して高くない標高ですが、すぐ側の日本海から吹き上げる季節風が直接あたる場所で森林限界上で2000m級の山々と似たような環境のため高山植物は飯豊連邦の中で随一と言っていいほどです。

時期になるとハクサンイチゲ、ニッコウキスゲ、マツムシソウなどのすばらしいお花畑が見られます。

ルートは大石ダムのほうから入るとかなりの長丁場になるので奥胎内ヒュッテから足の松尾根を登るルートを選びました。これなら日帰りも可能です。

3時45分起床。家を4時過ぎに出る。

国道7号線と胎内川が交差する場所にあるセブンイレブンで朝飯用にカフェラテとサンドイッチを買い込み腹ごしらえ。

昼飯用のオニギリ2個とペットボトル飲料3本を買いました。

登山道入り口まで舗装道路はあるのですが奥胎内ヒュッテから先は車は通行止めです。

少しでも楽をして時間短縮のため折りたたみ自転車を車に積み込んできました。

奥胎内ヒュッテに到着して自転車で出発したのが6時5分。

本来登山口まで3.3kmの林道歩き(舗装道路)で徒歩45分のところを20分ほどで到着。

熊出没注意などと書かれています。

私も学生の頃大石川の源流釣行でツキノワグマに出くわしたことがありますがこの界隈は彼らのテリトリーです。

似たような連中はいるもので自転車が5台ほどすでにありました。

ここ登山口:450mから足の松尾根を登り詰め飯豊の主稜線にある大石山:1567mまでほぼ直登です。

上り始めてすぐに登山道でギョリンソウを見つけ写真を撮る。

(後日紹介)

(後日紹介)またアカショウビンの鳴き声がたくさん聞こえキツツキのドラミングも聞こえました。

登り始めてすぐにすばらしいブナの原生林が広がります。

そういえば奥胎内ヒュッテのすぐ上のブナ林で望遠レンズを付けて鳥の写真を撮っている人がいました。

稜線近くになるにつれウグイスとカッコーの鳴き声も良く聞こえるようになりました。

下界では当の昔にウグイスの鳴き声は聞えなくなりましたが涼しい山奥にすでに避暑に来ていたのですね。

またカッコーは下界でもまだ鳴いており、こんな森林限界近くにもいたのでびっくりしましたが生活圏の広さが伺えました。

姫子の峰到着7時05分。滝見場着7時33分。

水場分岐8時5分着。

ここには残った雪渓の雪がたくさん有りました。

イチジ峰着8時半。

そのすぐ近くの登山道でカタクリの群落を発見。

大石山着9時15分

稜線に出てからは花の写真を撮りながらノンビリ歩きましたがあまり天気は良くなくガスってばかり。

鉾立て峰10時15分。

手前の雪渓の向こうに杁差非難小屋と杁差岳頂上が見えます。

もうすぐ杁差岳非難小屋という稜線の鞍部にあるレリーフです。

このレリーフはもともとあった自然石に埋め込まれていて藤島玄さんという飯豊連邦をこよなく愛し山岳活動に尽力した方だそうです。

杁差岳山頂に11時に到着しました。

山頂にある祠。

本来ならすぐ眼下に日本海が見えるはずなのですがガスっていて見えません。

また5-7m/秒程度の結構な風も吹いてました。

風ををよけて昼飯。この頃から少し陽も差すようになりましたが相変わらず大日岳や飯豊の主峰は雲に隠れて見えず。

山頂から見た杁差岳非難小屋。

これは無人小屋ですが中は綺麗で、この日は風をよけて6人ほどの人が昼飯を食べて休息しておられました。

20分ほど休息ののち引き返して大石山12時50分。

のんびり歩くことのできた主稜線の山歩きも終わりです。

ここからは主稜線から尾根を一気に下ります。

山登りは下りのほうが体にこたえます。

膝や太腿にもきますが私の場合、足を着くたびに登山靴の中で靴の先につま先が当たり痛くなるので足の甲がしっかり固定されるように紐をしっかり締め直しました。過去に爪床下出血をおこして爪が剥がれた事が何回もあります。

頼母木岳や大日岳など飯豊の主峰群の山頂はついぞ雲に隠れて見えませんでしたが標高1500mくらいの高さの稜線は時折陽が差して雪渓がきれいに見えました。

下山して高度も下がり森林限界以下になりブナの原生林になると、、

コージ、コージ、、、カナカナカナカナと鳴くセミの声を聞きましたがセミの種類は分かりません。ヒグラシの鳴き声に後半は似ているのですがヒグラシではありません。私は初めて聞く鳴き声でした。

また ジィーーーー と連続して鳴く春ゼミかクマゼミのような声も聞きました。

結局下山して自転車を置いていた登山口に着いたのは15時15分。

下る途中から一緒になった40歳くらいのおばさん2人連れがいました。後から来て頼母木岳あたりに登って来たのかも知れません。

私が写真を撮ったりして何回も立ち止まるので抜きつ抜かれつでしたが結構ハイペースで登山慣れした風で、登山口に着いたら朝無かったママチャリが2台あり。

彼女たちのものでした。

自転車の後には子供を乗せるキャリアが付いてました。

たいしたもんです。

オバンサンパワーには恐れ入りました。

15時30分には奥胎内ヒュッテに到着。おばさんたちは自転車が2台入るような大きなバンで来てましたが地元の人?風でした。

私も地元といえば地元ですが、彼女たちは胎内市辺りの人ではないかと思いました。

登山口の標高は450m、杁差岳は1636m、ほぼ直登で1200mの上がり下がりの山行でした。

高山植物に関してはこの時期は少し早かったのですがそれでもハクサンイチゲをはじめいろいろ見ることが出来ました。

この件については後日お話させていただきます。

久しぶりに山登りをして汗をかき、家に帰って一風呂浴びて美味しい乾杯ビールを飲むことが出来ました。

7月中にはニッコウキスゲのお花畑が見られるのですがついぞ出かけられずに終わってしまいそうです。

秋の紅葉も素晴しいので機会があればぜひ出かけたいと思ってます。

杁差岳山行で出会った生き物の記事は こちらをどうぞ。

植物編はこちらをどうぞ

Posted by Zen at 21:10│Comments(2)

│雑

この記事へのコメント

こんばんは!

1人でこれだけを踏破するのは大変でしょう、親父さんはまだまだお元気ですね。

1人でこれだけを踏破するのは大変でしょう、親父さんはまだまだお元気ですね。

Posted by esu3go at 2009年07月29日 21:56

esu3goさん おはようございます

まあなんとか無事行ってこれました。

楽しく遊べるように普段からの心がけも必要と思いランニングをしてますが使う筋肉が違うのか筋肉痛になりました。(笑)

森林浴もたまには良いですね。

まあなんとか無事行ってこれました。

楽しく遊べるように普段からの心がけも必要と思いランニングをしてますが使う筋肉が違うのか筋肉痛になりました。(笑)

森林浴もたまには良いですね。

Posted by 釣り親父 at 2009年07月30日 06:40